- 利根川水系/湯西川川/栃木県

- 形式:重力式コンクリートダム

- 堤高:119m

- 堤頂長:320m

- ダム湖名:未定

- 用途:洪水調節/河川維持・不特定用水/かんがい用水/上水道用水/工業用水

- 着工1982年/竣工2010年予定?

来ました。ゲート操作室です。

もしかしたら今回しか見ることが出来ないかも?と思って、ワガママを言ってみましたけど・・・

言ってみるものですね!!

|

| 放流ゲート操作棟入り口 |

|

| 放流設備のスペック |

色々映り込んで残念な写真ですが・・・。

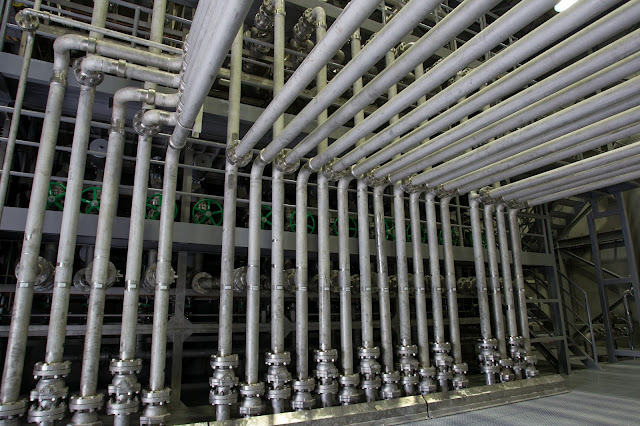

ここのゲートはいわゆる「利水放流バルブ」です。河川維持や各種利水のために下流へ放流する設備ですが、きめ細かな流量調節をするために径の違うバルブを2つ設置しています。

|

| 利水大放流用のバルブ |

鍵を開けて中に入ると・・・ガラーンとしてる。

そりゃ、バルブと操作盤しかありませんからね。

よく見ると階段にシートが敷かれていますが、出来たばかりなのでま保護のために敷かれているわけです。

右の緑色のモノが利水大放流用主ゲート。

左の緑色のモノが利水大放流用副ゲート。

これらが利水大放流用のゲートです。

|

| 利水小放流用のバルブ |

入り口右側には小さなバルブが、利水小放流用のゲートです。

こちらも奥が利水小放流用主ゲート。

手前が利水小放流用副ゲート。

ここらで、ツーンとした匂いが漂っている事に気付く。

僕「この匂いは何ですか?」

管理支所長「塗装の匂いですね。」

僕「あぁ!今までダムでこの匂いを嗅いだ事が無いので凄く新鮮ですねー。新しいんだなぁ。」

新しいダムに行ったことはいくつかありますが、こういった施設に入ったのは初めてだったので、とても新鮮。改めて出来たばかりなんだなーと実感。

ちなみに、湯西川ダムのゲート類は全て株式会社IHIインフラシステムさんのものだそうです。

|

| 利水大放流用バルブ |

こう見えて2m以上の高さがあります。大きい・・・。

利水大放流用は最大30t/sの放流が可能ですが、それを制御するのがコレだそうな。

主ゲート・副ゲートで2門あるのは、点検等をする時にどちらかで水を止められるようにあります。

主ゲートと副ゲートの間にあるものは注水設備。放流をする際に、主ゲートと副ゲートの間は水が充填されていないとゲートをあけられないらしい。知らなかった!

|

| 開度計 |

|

| 利水大放流用ゲート 開度全開 |

|

| 利水大放流用ゲート 開度全閉 |

この縦長のモノが開度計。

見学時は利水放流は行われていなかったので、片方を全開・片方を全閉にされていました。

|

| 利水大放流用ゲート機械操作盤 |

機械操作盤ですが、こういうのを見ると押したくなる!!残念ながら触らせては貰えませんでしたが。

|

| 利水小放流用バルブ |

こちらが利水小放流用バルブ。

大放流用バルブとはサイズが全然違います。

|

| 利水小放流用主ゲート 開度全開 |

|

| 利水小放流用主ゲート 開度全閉 |

こちらのバルブも主ゲートが全開、副ゲートが全閉になってましたよ。

|

| 利水小放流用バルブの注水設備 |

利水小放流用バルブにも注水設備が。

なんだか小ぶりで可愛い。

今までもっと大型の放流用ゲート等は見たことありましたけど、利水放流用の小さなバルブは今回初めてみました。スケールが違うだけで、基本的には同じなんですよね。

主ゲートがあって副ゲートがあって・・・。

なんだか小さな発見。

ふぅ・・・一通り利水放流設備を見てしまった。大満足である。

本当に、たっぷりと見学させてもらってしまった。試験放流自体は24時間以上放流して色々試験をすれば良いので、前日よりは忙しく無いのかもしれないけれど・・・。ここまで全部、管理支所長にマンツーマンで案内してもらっちゃってるんですよ。

ま、これでもまだ6割くらいなんだけどな!!!

というわけで、その4に続く!

)

)